Le dernier Gauguin ?

Les couleurs de l’automne se sont posées sur les collines du Muscadet. Parfois en promenant le regard sur ses vignes, Michel Morilleau y voit la palette d’un peintre devenu familier. Dans le chai la récolte est rentrée et le vin sera bon. Rassuré, Michel laisse son esprit retourner au sujet qui l’obsède. Depuis seize ans il vit, il vibre, il brûle pour Gauguin.

Rien ne l’y destinait. Jusqu’à ce qu’en 1995 il achète un tableau dans une vente aux enchères à Saint-Nazaire. Une vieille croûte dont personne ne voulait. L’instant reste gravé dans sa mémoire : « Le commissaire-priseur le tenait à bout de bras : 700… 500… 200… allez, 50 francs ou ça part à la benne.

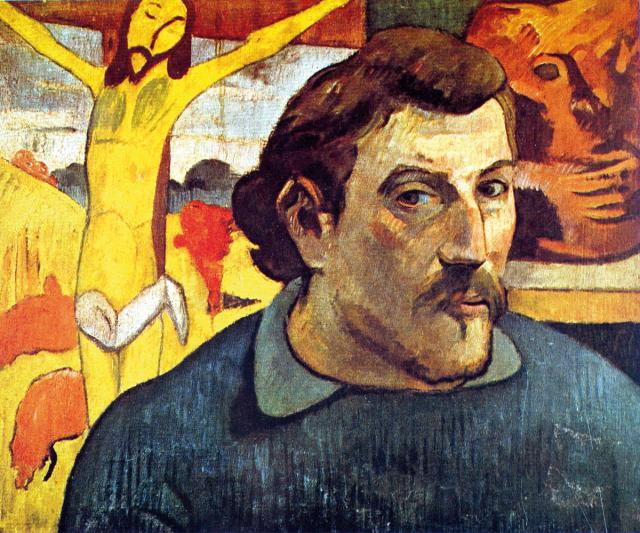

Je l’ai pris pour le cadre et en enlevant la marie-louise qui cachait une partie de la peinture, j’ai découvert la signature : Gauguin ! ». C’est un pastel. La palette des couleurs se rapproche de celle du Maître. Mais le style est très différent. Une œuvre curieuse. Abstraite. C’est pourquoi l’Institut Wildenstein, qui établit le catalogue raisonné du peintre, ne le reconnaît pas. Pourtant Michel Morilleau a une intuition qui se transforme une certitude au fil du temps : ce tableau est le testament de l’artiste. Une œuvre sortie tout droit de son dernier souffle. Il y a d’abord cette forme au milieu du pastel, une sorte de croix qui rappelle le fameux Christ Jaune peint à Pont-Aven. Et bien d’autres choses troublantes… Souvent Michel Morilleau se projette loin là-bas vers les Marquises. Les derniers jours du peintre. Sa mort.

Ce jour-là, le 8 mai 1903, au pied de la colline d’Atuona, à l’écart des autres maisons le faré de Gauguin est un point de silence. Sous le toit de feuilles rousses, le peintre est étendu. Sans bruit, pieds nus sur l’ocre de la terre, un homme, son fidèle, son frère marquisien, Tioka masse le mort en passant du monoï sur la peau comme le veut la coutume. Les femmes ont préparé les couronnes de fleurs qui couvriront le corps. Parmi elles, Tohotaua son dernier amour, sa muse, qui servit de modèle à plusieurs tableaux de la période marquisienne : La femme à l’éventail ou Les contes barbares.

A l’entrée du faré, baptisé par provocation la Maison du Jouir, veillent les deux sculptures que Gauguin avait réalisées dès son arrivée, 18 mois plus tôt. Deux vahinés nues aux formes primitives et un slogan gravé : « Soyez mystérieuses… Soyez heureuses ». L’histoire ne dit pas s’il y avait en ce jour, au-dessus d’Hiva Oa, un grand soleil pour dire adieu aux feux de ses toiles, ou bien un ciel d’orage, un vent tranchant comme souvent sur le basalte de cette île, taillée à la serpe des vagues, perdue dans l’océan. C’est le décor qu’avait choisi Gauguin. Le bout du monde. Le bout de son chemin.

Michel Morilleau y songe constamment. Combien de fois a-t-il fait le voyage par la pensée ? Les derniers jours du peintre, c’est peut-être la clé du mystère. Son pastel n’a pas l’allure d’un Gauguin classique. Mais alors, pourquoi aurait-on fait un faux qui ne ressemble pas à un vrai ? Le vigneron qui ne connaissait rien à la peinture va apprendre. Il se lance dans une enquête minutieuse, acharnée. Commande toute une batterie d’analyses chimiques, des examens atomiques… qui forgent sa conviction. Les pigments et le papier sont ceux utilisés par les peintres du tout début du XXème siècle.

L’œuvre a plus d’un siècle. Sylvaine Brans de l’IACC (Institut d’Art Conservation et Couleur), expert de la matière des œuvres d’art près la cour d’appel de Paris, confirme la datation. Et pose la question : « Si ce n’est pas Gauguin, alors qui est-ce ? ». D’autant qu’il y a un autre détail. Capital. Invisible à l’œil nu, sous rayons ultra-violets apparaît, en bas à droite, un PGO. Le même PGO que dans un autre tableau atypique de 1892 : Musique Barbare. « Tout est possible. Dans la fièvre des derniers jours Gauguin est peut-être allé vers autre chose… Il faut sortir du schéma de lecture habituel » ajoute Sylvaine Brans.

A Hiva Oa, Gauguin a mené une drôle de vie. Simple et intense. Son esprit bouillonnait. Le jour de sa mort, le pasteur Paul Vernier, qui l’a soigné au cours des derniers mois et avec qui lequel il tenait d’ardentes discussions philosophiques et théologiques, est venu mais ne pourra empêcher l’Evêque de faire enterrer Paul Gauguin dans le cimetière catholique sur les hauteurs d’Atuona.

Une tombe toute simple avec vue sur la mer et sur laquelle il pleut des mangues.Les jours suivants, les instruments de l’artiste sont encore là, dans la Maison du Jouir : les pinceaux, les pigments, la palette, toute chargée des couleurs qui venaient de servir. L’écrivain Victor Segalen décrira ce lieu lors de son passage à Hiva Oa, en août 1903. Gauguin est mort depuis trois mois et rien ne semble avoir bougé : « Voici la maison : une minime chambre ouvrant sur l’atelier dont tout le pignon bée à la lumière… dans l’atelier où vague un pêle-mêle d’armes indigènes s’essouffle un vieux petit orgue, puis une harpe, des meubles disparates, de rares tableaux car le maître venait de faire un dernier envoi ». Gauguin avait passé un accord avec le marchand d’art Vollard, une pension de 300 francs par mois contre l’envoi de ses productions par bateau. Un siècle plus tard, à 22000 kilomètres de là, Michel Morilleau observe son pastel.

Il en est convaincu : il était dans l’atelier au moment de la mort de Gauguin. Rien ne le prouve mais ce n’est pas impossible. Beaucoup de choses manquent. Certains dessins, des nus de femmes, ont été brûlés comme les descendants du pasteur Vernier l’ont raconté (Othon Printz Gauguin et le protestantisme ). D’autres ont été détruits ou emportés. Dès décembre 1903 lors de la succession à Papeete, la reine Marautaarou de Tahiti s’était émue de « la hâte qu’on a mis à vendre » et parle de « tableaux achetés bon marché… de dessins donnés, de manuscrits disparus ». Le receveur des domaines Vermeersch chargé de l’inventaire explique dans une lettre du 26 février 1904 : « On n’a trouvé après sa mort que quelques fragments de toiles, déchirés… ».

Son ami Daniel de Monfreid le confirme dans sa correspondance : « Gauguin très peu ordonné a laissé traîner dans les ateliers qu’il a occupé des ébauches, des croquis, dont il faisait peu de cas et qui étaient souvent des œuvres remarquables ». Le pastel de Michel Morilleau pourrait en faire partie car il a un aspect qui, à l’époque, pouvait paraître étonnant, brouillé, différent. En un mot abstrait. Il aurait donc pu être considéré comme quantité négligeable et circuler ensuite sans attirer l’attention. Or le viticulteur pense justement que cette « différence » fait sa valeur. Une valeur méconnue, qu’il faut reconnaître aujourd’hui. Et pour cela il faut entrer dans l’esprit du Maître.

La philosophie de Gauguin est dans le pastel

« Mon Dieu que c’est difficile la peinture quand on veut exprimer sa pensée avec des moyens picturaux et non littéraires » écrivait le peintre en 1998 dans Diverses Choses. Pour Michel Morilleau, il n’y a aucun doute.La pensée de Gauguin est dans le pastel, cachée. Il faut la chercher au-delà des apparences. À l’intérieur.

Gauguin débarque aux Marquises en septembre 1901. Il a voulu fuir Tahiti corrompu à ses yeux par la civilisation occidentale. À 53 ans, il se dit « vaincu par la misère et surtout la maladie d’une vieillesse tout à fait prématurée ». Il cherche, comme il l’a écrit, « un dernier feu d’enthousiasme qui rajeunira mon imagination et fera la conclusion de mon talent ». Il veut réveiller « ce malgré moi de sauvage » qui l’habite. C’est réussi. A Hiva Oa il se lie avec les Marquisiens. Lien de sang avec son ami Tioka. Liens de chair avec de jeunes vahinés. Lien profond, spirituel, qui l’attache à cette culture. Il s’épuisera à défendre les indigènes contre l’administration et l’Eglise catholique.

Durant cette période de 18 mois entre septembre 1901 et mai 1903 il sculpte, dessine, peint de sublimes toiles inspirées par le contexte : Les cavaliers de la plage, Le sorcier d’Hiva Oa… et il écrit beaucoup. Il met de la couleur sur les toiles et noircit des pages entières. Ses derniers textes Avant et Après et L’esprit moderne et l’Eglise catholique en témoignent. Il y travaillait encore au printemps 1903, juste avant sa mort. À la fois subjugué par les croyances polynésiennes et imprégné de lectures bibliques, son approche devient quasi mystique.

Ses échanges avec le Pasteur Vernier le montrent : il parle de « nœud vital », de « transfiguration idéale », de « métempsychose », construit une théosophie, synthèse de toutes les religions. Il rêve. Il délire parfois. Toutes ces notions comme le Tupapau, l’esprit des mort veille, Michel Morilleau affirme les retrouver, les déceler, cachées dans le pastel qui représente selon lui « la quintessence et l’aboutissement mystique de Gauguin en Polynésie ».

Le vigneron qui, à sa façon, au fil de sa quête, est devenu un fin spécialiste du peintre, met en avant un texte de 1958 de Georges Wildenstein, fondateur du fameux Institut. Un texte qui conforte son idée : « Malgré les apparences, Gauguin (…) a désiré faire entrer dans ses œuvres l’expression de sa pensée, de sa philosophie… la critique contemporaine n’a peut-être pas examiné assez son œuvre sous cet angle… certainement une partie de cette œuvre reste méconnue lorsqu’on refuse de s’attacher à son contenu idéologique ». Après présentation de ces arguments, l’Institut ne rejette plus aussi catégoriquement le pastel mais répond qu’il ne « peut pas l’inclure dans le catalogue Gauguin dans l’état actuel de ses connaissances ». La plupart des spécialistes, historiens de l’art, s’abritent derrière cette décision et ne veulent pas prendre le temps ni le risque d’examiner la question. L’un d’entre eux reconnaît, sans vouloir être cité – c’est dire si le sujet est sensible – qu’il y a un lien entre les formes et les couleurs du pastel et la pensée de Gauguin. Le problème est celui du style. Pourquoi alors n’y a-t-il pas d’autres œuvres dans ce même style ? D’autres pastels de ce type ont-ils pu être détruits ou passer dans des mains ignorant leur origine ? Morilleau cherche toujours. Eperdument.

Au printemps 1903 Paul Gauguin est usé.La plaie ouverte au tibia lors de son dernier séjour à Pont-Aven en 1894 ne s’est jamais vraiment refermée. Il souffre d’eczéma, de syphilis. Sa vue s’est dégradée. Dans l’atelier de la Maison du Jouir, Victor Segalen trouve un autoportrait émouvant du dernier Gauguin. Les cheveux et la barbiche grisonnants, dans une chemise de toile blanche, il regarde sa vie, peut-être son destin, derrière de petites lunettes. Grave et serein.

Cet homme, ce géant, a-t-il pu inventer une nouvelle façon de peindre, entrer dans l’abstraction avant l’heure retenue par l’histoire de l’art ? Le pastel peut-il être l’esquisse d’un tableau à l’huile, un tableau testament que l’artiste n’aurait pas eu le temps de faire ? Depuis seize ans Michel Morilleau a envisagé toutes les hypothèses. Il a méthodiquement échafaudé sa thèse. Inspiré sans doute par cette histoire, il a aussi eu l’envie d’élaborer un nouveau vin. Une curiosité pour le Muscadet : un blanc liquoreux, vendanges tardives, qu’il nomme Quintessence. Il a choisi de reproduire le pastel sur l’étiquette.

En cette fin d’automne, il ouvre une bouteille, laisse glisser le liquide dans un verre, le contemple à la lumière du soir qui tombe sur le vignoble. Son vin a la teinte cuivrée d’une vahiné. Seul avec ses certitudes, Michel peut méditer sur ce qu’écrivait Gauguin en 1902, quelque temps avant de mourir : « Ô douleur tu es mon maître / Fatalité que tu es cruelle et toujours vaincu je me révolte / La raison reste : folle sans doute mais vivante / Et c’est alors que la frondaison commence ».